- Q研究助成の年間スケジュールについて教えてください

-

A2026年度の研究助成に関する年間スケジュールは以下のとおりです。

募集内容告知:12月16日

募集開始:1月6日

募集締切:3月2日~3月16日※

選考:3月~8月※

結果通知:6月中旬~8月上旬に通知※

納付手続き・納付:結果通知日以降~11月

研究助成金贈呈式:11月12日

※締切日、選考日、結果通知日は助成プログラムにより異なります。

- Q応募資格について教えてください

-

A 当財団の研究助成は、国内の研究機関に所属する研究者や研究機関を対象としています。応募者の国籍は問いません。(応募書類は日本語で作成してください)

以下の方は2026年度の研究助成において募集対象外です。- 大学院生、学生、企業に所属する研究者

ただし、研究を行うことを本務とされている方が大学院生となられている場合は、本務として応募可能です。本人名義で助成金受入と執行が可能かご確認ください。 - 2023年度、2024年度、2025年度に当財団からの研究助成金を受けられた方

継続助成および特定研究助成の代表申請は除きます。また、当財団の奨学助成である医学部博士課程奨学助成・海外研究留学助成も本制限の対象ではありません。 - 同一テーマで一定金額以上の公的助成を受けられる研究者

本制限はハイリスク新興感染症研究助成、生命科学研究助成に設けています。各プログラムの募集要領の「応募にあたっての留意事項」をご参照ください。

応募者の年齢に関する規定は以下のとおりです。年齢制限がある場合でも出産・育児休暇などの理由で研究活動を中断した方は年齢上限を考慮する場合があります。事務局にご相談ください。

- ハイリスク新興感染症研究助成、生命科学研究助成は2026年4月1日現在、満55歳未満の方が対象

- 医学系研究助成、薬学系研究助成、ライフサイエンス研究助成は2026年4月1日現在、満45歳未満の方が対象

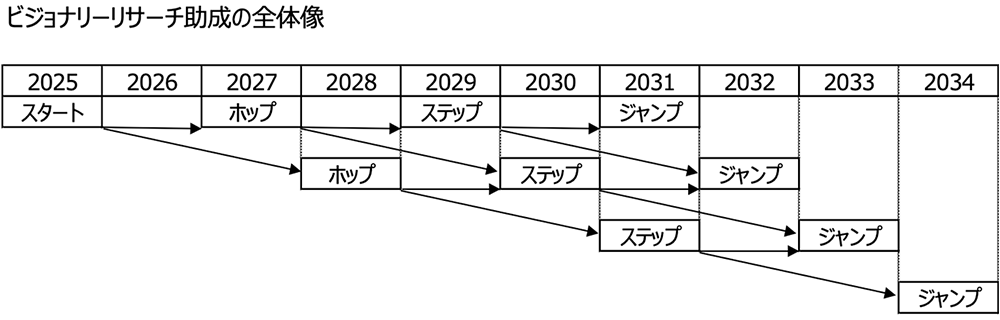

- 特定研究助成、ビジョナリーリサーチ助成(および推薦制の武田報彰医学研究助成)は年齢制限なし

その他の応募資格は各プログラムの募集要領をご確認ください。

- 大学院生、学生、企業に所属する研究者

- Q同一年度に複数の助成プログラムへの応募は可能ですか?

-

A複数の助成プログラムに応募することはできません。異なる研究内容であっても、全ての助成プログラムを通して1研究者1件のみの応募となります。

なお、研究機関を対象とした特定研究助成の代表申請には本制限はありません。ただし同様の研究内容での応募はご遠慮ください。

- Q一つの講座・研究室から複数の応募をすることは可能ですか?

-

A 一つの講座・研究室からは同一助成プログラムに1名のみ応募が可能です。

継続助成には制限はありません。

また、異なる助成プログラムであれば複数の応募が可能です。その場合でも同様の研究内容での応募はご遠慮ください。同様の趣旨・内容の助成プログラムである医学系・薬学系・ライフサイエンス研究助成は、いずれかに1名のみ応募が可能です。

- Q医学系研究助成、薬学系研究助成、ライフサイエンス研究助成のどれに応募すべきか教えてください(同様の趣旨・内容の助成プログラムの選択について)

-

Aこれら研究助成の応募資格は以下のとおり所属機関で分けています。ご自身に該当するプログラムをご選択ください。

- 医学系研究助成:医学系・歯学系の大学・研究機関に所属する研究者

- 薬学系研究助成:薬学系の大学・研究機関に所属する研究者

- ライフサイエンス研究助成:医学・歯学・薬学系以外の大学・研究機関および高等専門学校に所属する研究者

なお、分野横断型の研究所等では、部門や研究室単位で相応しいプログラムを選択いただく場合があります。また、医学研究科と薬学研究科が統合された研究科の場合などは、所属講座・研究室に相応しい研究助成に応募し、医学系・薬学系のどちらかが分かるよう所属を記載してください。医療系の大学・学部・研究科(保健・看護、リハビリテーション・理学療法、臨床検査など)の場合は医学系研究助成への応募をご検討ください。

判断が困難な場合やご不明な点がありましたら、事前に事務局にご相談ください。

- Q高等専門学校の所属ですが、応募は可能ですか?

-

Aハイリスク新興感染症研究助成、生命科学研究助成、ライフサイエンス研究助成に応募が可能です。所属以外の応募資格は各助成プログラムの募集要領をご参照ください。

- Q実際の応募方法を教えてください。

-

A応募は財団ウェブサイトから電子申請してください。まずはマイページ登録画面からユーザー情報を入力のうえ、マイページを取得してください。そのうえでマイページにログインし、画面にある「新規申請」ボタンからプログラム毎の応募申請画面にアクセスして応募申請をしてください。

- Q4月に異動しますが、所属の記載は異動後のもので良いでしょうか?

-

A 募集期間後~4月末日に異動されることが決まっている方は、異動後の所属でのご応募が可能です。ただし、異動後の所属で応募され異動されなかった場合、助成金の受領は辞退いただくことになりますので、ご注意ください。

異動後の所属で応募される場合、異動後の上長(教授など)による推薦を受けていただき、推薦書に「応募者は○年○月○日付で当研究室に異動し、上記研究課題に取り組むため推薦する」旨の記載を必要とします。

応募にあたっては、資料「応募申請の留意事項」における「異動後の所属で応募する場合」を参照し、応募申請してください。

不明な点がありましたら、事前に事務局にご相談ください。

- Q応募書類は英語で作成してもよいでしょうか?

-

A応募書類は日本語での作成をお願いします。